2学期始業式はいつもより少し長い話になりましたので、2回に分けてご紹介します。

皆さんお元気ですか?久しぶりですね。どんな夏休みでしたか?もしかしたら40日ぶりという人もいるかもしれませんので、今一度近くの友だちや先輩・後輩の顔を見てにっこり笑顔をかわしましょう。

まずはこの夏休みの皆さんの活躍、いろいろと聞いています。ぜひ直接私に聞かせてくださいね。そして特に素晴らしかったのは先日サンテレビで放映された「有名私立中学受験ナビ」です。今回も多くの皆さんがあちらこちらに登場したと思いますが、VTRのインタビューで答えてくれた中1の山口さん、高3の齊藤さん・中野さん、英語での聖書朗読は中3の鎌田さん、そしてなによりもスタジオ出演してくれた高3の山口さんと中2の半井さんは、例えようもないほど感動的でした。それは心の底から湧き出てくる言葉と笑顔です。作られたものはすぐに見透かされます。ニセモノやわざとらしいものがあふれかえっている世の中にあって、本物にしか出せない姿、そこに見る人は惹きつけられるのです。放送のあと、私のもとへ何人もがメッセージをくれましたが、これを反響というのでしょう。昨年、一昨年の放送も素晴らしかったのですが、今年も本当に感動的でした。

さて、前置きはこれくらいにして、今日はせっかくの新学期ですので大きく二つの話をします。一つ目は私の好きな言葉。二つ目は私の夏休みの体験談です。

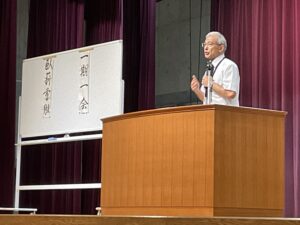

まず、一つ目の私の好きな言葉は、私が愛徳学園に着任したときの始業式で紹介した、私が最も好きな四字熟語のうちの一つです。それは『一期一会』。これは一生に一度きりの出会いを大切にする、という意味ですから、今この瞬間も愛徳学園に集う私たちが実感している言葉です。この大好きな言葉を、数々の書道コンクールで受賞している63回生の東里沙子さんに筆で書いてほしいとお願いしたところ、快く引き受けてくれました。そして、彼女は夏休み最後の日にわざわざ学校に持って来てくれたのです。私が始業式で話すためにお願いしたと思い、前日までに手渡そうと、愛徳坂をダッシュしたのでしょう。汗びっしょりで届けてくれた姿に心を打たれました。

そして彼女はもう一つ私の好きな言葉をプレゼントしてくれました。中国の春秋・戦国時代にさかのぼるのですが、呉という国と、越という国の戦いの中で生まれた熟語です。時間の関係で簡単にまとめますと、目的達成のために、努力や苦労を重ねるという意味の熟語です。悔しい思いを忘れないために、薪(たきぎ)の上に寝て、苦い肝をなめる。そうすることであの時の痛みを忘れず、努力を続ける、ということなのですが、「薪に臥し、肝を嘗める」と書きます。それが「臥薪嘗胆」ですが皆さんは読めますか。これも東さんが書いてくれました。見事でしょう。しばらく校長室の扉に貼っておきます。(校長 松浦直樹)

〈つづく〉